Tout visiteur de l’Islande s’étonnera du grand nombre d’églises, dont certaines sont manifestement de construction récente. La pratique religieuse, pourtant, ne semble pas tenir une grande place dans la vie locale. C’est que, paradoxalement, l’Église Nationale luthérienne, et plus encore peut-être ses pasteurs, y sont encore très présents. La nature de cette présence est aujourd’hui l’objet de débats très significatifs, mais ceux-ci ne peuvent être pleinement compris qu’avec un détour par l’histoire. Afin de ne pas épuiser la patience méritoire des lecteurs de ce blog, j’ai choisi de couper mon article en deux : l’histoire et la place de l’Église et des pasteurs dans cette première partie ; et, dans une seconde partie prévue plus tard, le contenu des débats en cours et quelques réflexions à leur propos.

La place de la religion, et plus encore du pasteur, est consubstantielle de l’histoire des Islandais depuis son début. En l’an 1000 (ou 999 ?), les colons islandais sont de plus en plus divisés sur la religion qu’ils doivent respecter. Au tranquille paganisme qui est le leur depuis leur arrivée sur l’île, un certain nombre d’entre eux, sous la pression du roi de Norvège, Olafur Tryggvason, souhaitent substituer le christianisme et menacent de créer un état séparé. Les goðar conviennent de s’en remettre au Lögsögumaður[1] Þorgeir Goði. Celui-ci, nous rapporte l’ « Islendingabók », reste couché dans sa tente un jour et une nuit sans manger ni parler, puis invite le peuple à se réunir au Lögberg et prononce ce qui est souvent considéré comme le discours fondateur de la communauté islandaise :

« Il me semble que c’en est fini de nous si nous sommes divisés, si nous n’avons plus tous la même loi ; car si la loi est déchirée, la paix est déchirée aussi, et c’en est fait alors du pays. »

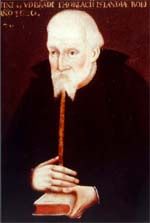

Puis il annonce sa décision : tous les Islandais qui n’ont pas reçu le baptême doivent le recevoir dès que possible. C’est son cas, et celui d’une majorité de goðar. Mieux : afin de garder leur pouvoir, un certain nombre eux se font ordonner prêtres chrétiens. Où l’on voit un choix qui n’a rien de spirituel, fait par un parlement qui lui-même s’en remet à un arbitre, avec comme souci essentiel la cohésion de la communauté. De fait, l’Église ne prend son essor qu’en 1082 lorsque Gissur Ísleifsson est nommé évêque. Bénéficiaire de la dîme, premier impôt perçu en Islande, l’Église devient vite très riche et a ainsi les moyens de devenir la source d’un rayonnement culturel qui dépasse vite les côtes de l’île. Même lorsque, au nom du protestantisme qu’il impose par la force, le roi du Danemark s’approprie une large part de leurs richesses, les deux épiscopats gardent un rôle important, avec quelques évêques exceptionnels, tel Guðbrandur Þorláksson, évêque de 1571 à 1627, qui, par le biais d’une Bible qu’il traduit et fait largement diffuser, est un acteur important de la préservation de la langue islandaise et du développement de la lecture.

Dans leur paroisse les pasteurs jouent eux aussi, et jusqu’à la fin du 19ème siècle, un rôle social essentiel auprès d’une population durement atteinte par des catastrophes naturelles et des épidémies génératrices de famines. Durant cette période il n’est pas un homme influent, politique et/ou poète, qui ne soit pasteur ou fils de pasteur. C’est le cas par exemple de Jón Sigurðsson, héros national, fils de pasteur, et qui travaillera comme secrétaire de l’évêque avant de s’installer à Copenhague.

Aujourd’hui encore, surtout dans les campagnes, le pasteur préside aux grands événements de la vie sociale, baptêmes, confirmations, mariages, enterrements, et fait souvent office d’assistante sociale. Mais il doit constater aussi que les églises sont de moins en moins pleines et les appels à ses services plus rares. Ainsi de 1998 à 2019, alors que la population de l’île a crû de plus de 30%, le nombre des inscrits[2] à l’Église a légèrement diminué, passant de 244893 à 232591. Celle qui en a le plus profité est l’Église Catholique, qui passe de 3214 inscrits (1.2%) à 13990 (4%), en conséquence de l’afflux d’immigrés polonais. Mais le phénomène le plus significatif est l’explosion du nombre de refus de choix, de 5591 (2%) en 1998 à 24864 (7%). Plus que d’un transfert, il s’agit donc d’une désaffection. Alors quelle évolution pour ce pilier de l’histoire de l’île ?

[1] le « Lögsögumaður » est élu par ses pairs pour 3 ans, avec comme responsabilité de dire chaque année, à la réunion de l’Alþingi depuis le Lögberg, un tiers des lois en vigueur, pour éventuellement les modifier ou les enrichir ; celles-ci ne seront écrites qu’à partir de 1117

[2] Chaque contribuable imposé en Islande paie un impôt destiné à financer l’église de son choix, ou aucune… auquel cas l’impôt va à des actions caritatives